한글 서체에 대하여 알아두면 좋은 것들

안녕하세요. 왕초보 여러분! 마라입니다. 우리는 지난주 뉴스테터에서는 영문서체에 대해 알아두면 좋은 내용들을 정리해 보았습니다. 이번 뉴스레터에서는 한글 서체에 관련된 내용들을 정리해 보도록 하겠습니다.

한글의 기본구성

한글은 자음 19자, 모음 21자, 받침 27자를 기본으로 하여 자음과 모음을 가로 세로로 묶어서 쓰는 모아쓰기 방식을 사용합니다.

닿자(자음) 19자

- 기본 자음자 : ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ (14자)

- 복합 자음자 : ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ (5자)

홀자(모음) 21자

- 기본 모음자 : ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ (10자)

- 복합 모음자 : ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅝ. ㅞ, ㅟ, ㅢ (11자)

받침 27자

- 기본 받침 : ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ (14자)

- 겹받침 : ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅄ (11자)

- 쌍받침 : ㄲ, ㅆ (2자)

한글 자음과 모음을 모아쓰는 방법

한글을 모아 쓰는 방법은 쓰는 방식에 따라 가로 모임, 세로 모임, 섞임 모임 세가지가 있습니다.

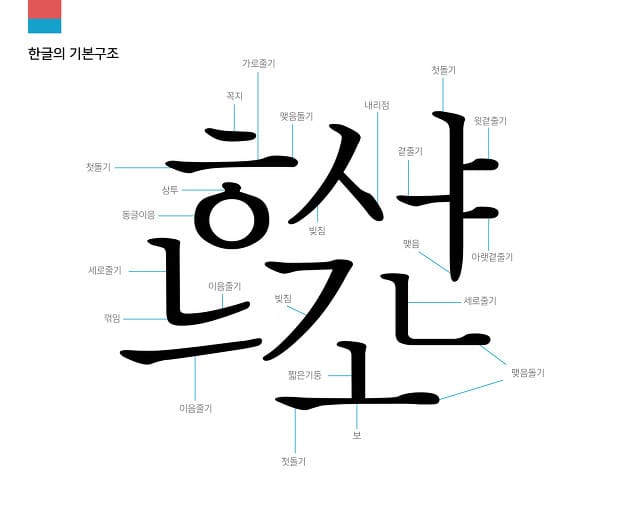

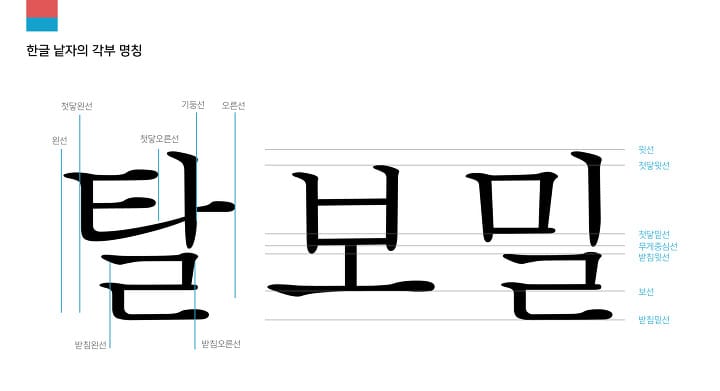

한글 낱자의 구조

한글의 낱자에는 부분마다 이름이 정해져 있습니다.

- 민글자 : 받침 닿자가 없는 낱글자('민'은 덧붙여 딸린 것이 없음 나타내는 우리말)

- 받침글자 : 받침 닿자가 있는 낱글자

- 모임꼴 : 쪽자, 닿자와 홀자가 모인 모양

- 가로모임 글자 : 첫 닿자와 홀자가 가로로 모인 글자(가, 나, 랑, 별, 개)

- 세로모임 글자 : 첫 닿자와 홀자가 세로로 모인 글자(를, 오, 류, 귤)

- 섞임모임 글자 : 첫 닿자와 홀자가 가로와 세로로 모인 글자 (와, 과)

- 기본 줄기 글자 : 맵시나 성격을 이루는 데 바탕이 되는 가장 적은 수의 줄기

- 가로 줄기 : 닿자를 이루는 가로로 된 모든 줄기

- 세로 줄기 : 닿자를 이루는 세로로 된 모든 줄기

- 이음 줄기 : 닿자의 가로줄기가 다음의 닿자나 기둥으로 이어지기 위해 휘어진 줄기

- 곁줄기 : 세로 홀자에서 밝은 소리나 어두운 소리를 구별하도록 하는 기둥 곁에 붙은 짧은 줄기

- 쌍곁줄기 : 기둥에 붙은 두개의 곁줄기

- 윗곁줄기 : 쌍곁줄기에서 위에 있는 곁줄기

- 아래곁줄기 : 쌍곁줄기에서 아래에 있는 곁줄기

- 덧줄기 : ㅋ,ㅌ 에서 본래의 ㄱ, ㄷ 모양에 덧붙은 줄기

- 기둥 : 홀자를 이루는 세로로 된 모든 줄기

- 짧은 기둥 : 홀자를 이루는 가로줄기에 짧게 붙은 기둥

- 겹기둥 : 홀자에서 두개가 모인 기둥

- 바깥기둥 : 겹기둥에서 바깥쪽에 있는 기둥

- 안기둥 : 겹기둥에서 안쪽에 있는 기둥

- 보 : 홀자를 이루는 가로로된 모든 줄기

- 이음보 : 섞임 모임 글자에서 다음의 기둥으로 이어지기 위해 휘어진 보

- 걸침 : 두개의 세로줄기 사이에 걸친 가로줄기 혹은 두개의 기둥 사이의 곁줄기

- 쌍걸침 : 두개의 기둥 사이에 걸친 두개의 걸침

- 윗걸침 : 쌍걸침에서 위에 있는 걸침

- 아래걸침 : 쌍걸침에서 아래에 있는 걸침

- 동글이응 : 동그라미에 가까운 이응의 둥근 줄기

- 타원이응 : 타원으로 된 이응 줄기

- 바깥이응 : 줄기 바깥의 이응

- 안이응 : 줄기 안쪽의 이응

한글서체의 분류-틀의 형태에 따른 분류

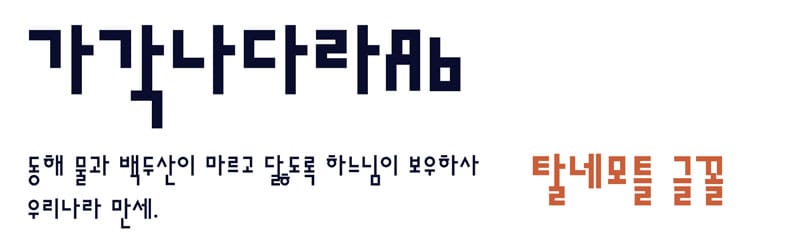

한글은 틀에 따라 네모꼴과 탈네모꼴로도 분류합니다. 일반적으로 사용되는 글꼴은 네모꼴이지만 탈네모꼴이 생기면서부터 서체가 급속도로 다양해졌다고 할 수 있습니다.

네모틀 글꼴

한글은 한국어의 초성, 중성, 종성에 대응하는 닿자, 홀자, 받침닿자로 이루어져 있습니다. 이중에서 받침이 있는 글자와 없는 글자의 높이에 큰 차이가 없는 글꼴을 ‘네모틀 글꼴’이라고 합니다. 말 그대로 글자를 네모난 틀에 맞춘 것처럼 만든 형태로, 정사각형의 틀 안에 획이 적든 많든 동일하게 넣어 만들어지는 글자입니다.

그래서 받침에 유무에 관계없이 글씨 높이가 같으며 한 글자 안에서도 획이 가늘고 굵은 모습입니다. 이는 정통적인 세로짜기 체제에서 하던 방식을 그대로 사용하는 것입니다. 예를 들어, '가각'이라는 글자가 있을 때, 두 글자 모두 닿자와 홀자가 'ㄱ', 'ㅏ'로 같지만, '각'은 받침 'ㄱ'이 추가되었기 때문에 앞의 '가'보다 더 작고 높게 그려지는 것을 볼 수 있습니다.

탈네모틀 글꼴

탈네모틀 글꼴은 정통적인 네모꼴 형태의 서체에서 탈피한 방식으로, 닿자, 홀자, 받침의 공간을 정해놓고 그 형태의 변환을 없거나 최소화하는 서체입니다. 이 모양이 마치 빨랫줄에 널린 빨래를 연상시킨다 하여 빨래꼴이라고 부르기도 합니다. 새로운 탈네모체는 과거의 형식을 무시하고 획의 고른 굵기를 중시합니다. 획간의 간격도 균일하여 정사각형틀 안에서는 해결할 수 없으며, 따라서 글자의 획수에 따라 키가 크거나 작은 글자가 생깁니다.

기존의 네모틀 글꼴이 가로쓰기 흐름에도 어울리지 않고, 낱소리 글자인 한글 창제 원리에 맞지 않아 그 특성을 제대로 살리지 못한다는 발상에서 탄생한 형식입니다. 가장 유명한 탈네모틀 서체로 안상수체가 있습니다. 탈네모꼴은 초,중,종성을 조합한다는 한글창제의 원리를 이어받고 있다는 것과 한글의 아름다움을 한껏 살린다는 장점이 있지만 밑선이 들쭉날쭉해서 가독성이 떨어진다는 문제도 가지고 있습니다. 최근엔 탈네모꼴의 가독성의 문제를 극복한 탈네모형 폰트도 많이 나오고 사용되고 있습니다.

탈네모형은 탈네모꼴처럼 중심이 윗쪽에 자리잡으면서 아랫쪽의 들쭉날쭉한 부분을 완화한 형태로 가독성을 유지하고, 평이한 모양의 네모꼴을 벗어난 세련되고 개성있는 느낌을 가집니다.

한글서체의 분류-부리의 유무에 따른 분류

'부리'는 라틴 문자의 세리프 Serif 에 대응되는 개념이라고 볼수 있습니다. 그래서 한글 글꼴에서도 단순히 영어 명칭 그대로 세리프, 산세리프라고 부르기도 합니다.

바탕

로마자의 세리프(Serif) 글꼴에 대응되는, 강조된 획과 삐침, 돌출된 가장자리를 특징으로 하는 글꼴이며 한글에서 대표적인 세리프체입니다. 부리가 있다하여 부리 글꼴이라고도 합니다. 한글 바탕체, 한자 활자체 중 방송체(= 송체 宋體)나 일본 문자인 가나의 이른바 교과서체, 명조체 글꼴이 이 계열에 속합니다.

서적의 본문용 폰트로 자주 사용되며 출판 업계에서는 SM신명조, SM신신명조, 윤명조를 압도적으로 많이 사용합니다. 바탕이란 이름은 활자인쇄 시절 바탕에 까는 기본 글꼴이라는 의미에서 유래했지만, 초창기 모니터 픽셀이 큼직해서 세리프체의 가독성이 좋지 않아 '바탕이 되는 글꼴'은 산세리프체인 굴림체, 돋움체 또는 맑은 고딕이 되어버렸습니다.

흔히 명조체라고도 불리지만, 본래 명조체(明朝體)란 중국 명나라 시대의 서체라는 뜻으로, 그 근원은 송나라 때 만들어진 송체(宋體)에 있습니다. 송나라 시대 중국에서 목판 인쇄술이 개발되었는데, 보통 인쇄용 목판은 나뭇결이 가로로 나있는 경우가 대부분이라, 그 나뭇결과 교차하는 세로획이 쉽게 끊어지지 않게 하기 위해 가로획보다 세로획을 더 굵게 하되, 가늘지만 튼튼한 가로획은 마모되는 것을 막기 위해 끝부분만 굵게 돌출시켜(serif) 마무리하는 인쇄용 자형이 생겨났습니다. 이 송체가 명나라 때 일본으로 건너가 명조(明朝, みんちょう)체라고 이름이 바뀐 것입니다. 중국에서는 여전히 송체라고 부릅니다.

이와 달리 현대 한글에서 흔히 명조체라고 부르는 '○○명조'와 같은 서체들은 한글 궁서체가 변형되어 인쇄용 바탕체로 정착한 것으로, 오리지널 한자 명조체와는 역사적인 접점도 별로 없고, 그 세부적인 형태도 다릅니다. 다만 둘다 세리프 자형이라는 공통점은 있기에 한글 바탕체(명조체)를 한자 명조체(송체)와 섞어서 쓰는 경우도 많습니다. 정말 한자 명조체(송체)의 모양을 본뜬 한글 글꼴은 순명조나 진명조라고 하는데, 이런 한글 순명조는 북한 텔레비전에서 종종 눈에 띕니다. '세리프'를 순화하여 '부리체'라고도 하며 산세리프의 순화어는 '민부리체'입니다.

돋움

굳고 곧은 스타일의 글씨체. 장식획(삐침)이 없고 획의 굵기가 일정한 서체입니다. 한글에서 대표적인 산세리프 서체입니다. 부리가 없다하여 민부리 글꼴이라고도 합니다. 한국과 일본에서는 흔히 고딕체라고 불립니다. 19세기 종반에 서양 문물을 받아들이던 일본 인쇄 업계에서는 'ゴシック(고식)'이라는 명칭을 산세리프 서체를 일컫는 용어로 받아들인 뒤에 이를 바꾸지 않았고, 이게 한국으로도 전해져 이 용어가 정착되고 말았습니다. 중국어권에서는 '黑體'(흑체)란 표현을 사용하는데 '고딕'과 '흑체' 모두 영어권 입장에서는 전혀 다른 형태의 글꼴인 블랙레터로 오역할 수 있는 표현입니다.

결국 '고딕'과 '명조' 모두 잘못된 뜻의 일본에서 온 용어이기 때문에 이를 바로 잡기 위해 1991년 현 문화체육관광부인 문화체육부에서 '고딕', '명조'로 불리던 글꼴을 각각 '돋움', '바탕'으로 지정했습니다. 각 용어의 뜻은, 부리가 있어 상대적으로 각 글자의 판독성이 좋은 바탕체를 본문에 사용하기 때문에 바탕에 사용하기 알맞다는 의미로 '바탕', 본문 보다는 로고 타입과 같은 모양의 형태로 도드라져 보이는 문장에 적합하다는 의미의 '돋움'으로 지정했습니다.

그러나 이 용어에도 문제가 제기되었는데, 이는 전통적인 인쇄 쪽에서 보면 맞는 말이었지만, 당시 화소 수가 적은 디스플레이 환경에서는 부리가 있는 바탕체를 글자 크기가 작은 본문에 사용하면 글자의 장식적 요소들이 뭉개지고, 비트맵 기반의 글꼴에 부리를 억지로 넣으면 모양이 어색해져서 대부분 부리가 없고 깔끔한 돋움체를 본문용으로 사용했습니다. 결국 디스플레이 환경에서는 바탕체가 제목용으로, 돋움체가 본문용으로 쓰여 원래 이름의 의도와는 다른 상황이 되었습니다. 물론 현재는 디스플레이가 많이 발전해서 바탕체를 본문에 써도 깨지거나 하는 문제는 없지만, 디스플레이 환경에서 돋움체를 본문으로 보는 데 익숙해져 버린 사람들이 많아 현재도 디스플레이 환경에서는 돋움체를 선호하는 경향이 있습니다.

그래서 아예 '돋움', '바탕'과 같은 그 뜻을 알기 애매해진 용어 대신, 말 그대로 부리가 있고 없다는 뜻의 '부리', '민부리'라는 용어를 사용하자는 의견도 있습니다. 이는 라틴 문자의 세리프, 산세리프와도 일맥상통합니다. 이 용어를 사용한 예시가 네이버가 2020년 공개한 마루 부리입니다.

아직도 많은 사람들이 고딕이라는 용어를 그대로 사용하고 있습니다. 사설 폰트의 사실상 표준인 윤고딕, 윈도우의 비스타 이후 기본 시스템 글꼴인 맑은 고딕, OS X과 iOS는 애플 고딕을 사용하고 있다가 폰트 개편을 할 때 산돌고딕네오1을 채택, 안드로이드 역시 본고딕을 채택하는 등 아직도 많이 혼용되고 있습니다.

물론 함초롬돋움이나 아리따 돋움, KoPub 돋움 등 돋움이라는 용어를 사용한 유명한 글꼴도 없지는 않지만 '~고딕' 서체들에 비하면 인지도가 떨어지는 편이고, 아무래도 대중에게 어필하기 위해서는 결국 많은 사람이 쓰는 용어를 사용하게 되는 게 일반적이기 때문에 대형 폰트회사에서도 고딕이라는 용어를 주로 차용하는 편입니다.

지금까지 한글 서체에 관련하여 알아두면 좋은 내용들을 정리해 보았습니다. 다음에도 서체에 대한 이야기가 이어집니다. 여러분의 디자인 작업에 도움이 되길 바랍니다.

그럼 다음 뉴스레터에서 만나요!